L’hiver 1941-42 restera dans les mémoires comme l’un des plus rudes du XXe siècle. En France occupée, et plus particulièrement en Normandie, il a marqué la vie quotidienne par son intensité, ses pénuries et l’angoisse qu’il a engendrée. Au château du Bourg-Saint-Léonard, Madame de Forceville consigne dans son journal la dureté de ces mois de froid et de privations.

Un hiver exceptionnellement rigoureux

Dès le 13 janvier 1942, la neige tombe en abondance et le gel paralyse la région. Madame de Forceville écrit :

« Depuis le 13 janvier, le froid a gelé le sol recouvert d’une épaisse couche de neige qui arrête toute communication en dehors de l’autobus et des camions laitiers. »

Les routes deviennent impraticables, les transports rares, et l’isolement du château s’accentue. Les autocars réquisitionnés par l’Occupant aggravent encore la situation : il ne reste que le passage du car postal une fois par jour.

Image : Enfants faisant de la luge dans le parc de Saint-Cloud après une chute de neige, photographie Agence Rol (16 novembre 1919). Utilisé ici comme illustration visuelle des hivers rigoureux évoqués par Mme de Forceville.

Source : Gallica / BnF – Domaine public.

Lien : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53030785b

Les pénuries au quotidien

Cet hiver glacial coïncide avec un durcissement du rationnement. Le journal mentionne la flambée des prix :

- le beurre atteint 42,50 francs le kilo

- le bois de chauffage se vend 80 à 100 francs le stère

- les légumes manquent dans les villes

À la campagne, la situation reste un peu moins dramatique grâce aux potagers et au troc local. Mais pour les citadins, la faim et le froid deviennent quotidiens.

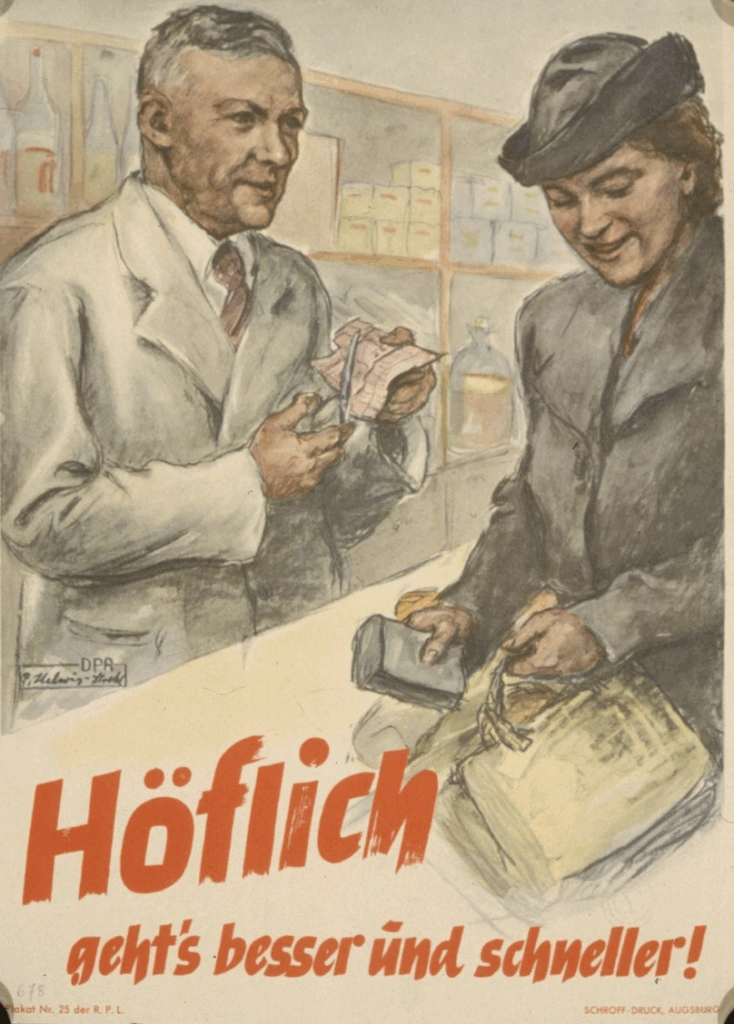

Image : Affiche bilingue (« Höflich geht’s besser und schneller ») incitant à la patience lors de la distribution des tickets de rationnement en Alsace annexée, vers 1940.

Source : Gallica / BnF – Domaine public.

Lien : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b102096602

La vie au château du Bourg-Saint-Léonard

Pendant ce temps, le château reste occupé par l’armée allemande. Des baraquements ont été construits près de l’orangerie pour loger soldats et officiers. Chaque jour, Madame de Forceville doit cohabiter avec cette présence militaire, tout en tentant de conserver une vie « normale ».

Elle décrit l’isolement : les routes enneigées empêchent les visites, sauf celles de quelques voisins courageux comme le baron de Castellbajac. Malgré le froid et la solitude, ces rares rencontres apportent chaleur et réconfort.

Un hiver de guerre

Au-delà des souffrances locales, cet hiver 1941-42 s’inscrit dans un contexte international dramatique. Sur le front de l’Est, l’armée allemande est stoppée par le « général Hiver » devant Moscou. En France, les bombardements alliés s’intensifient, et Madame de Forceville note que l’on aperçoit les lueurs rouges du Havre en flammes depuis le Bourg.

Ce contraste entre fêtes imposées par l’Occupant, rigueur du climat et nouvelles angoissantes renforce le sentiment d’inquiétude.

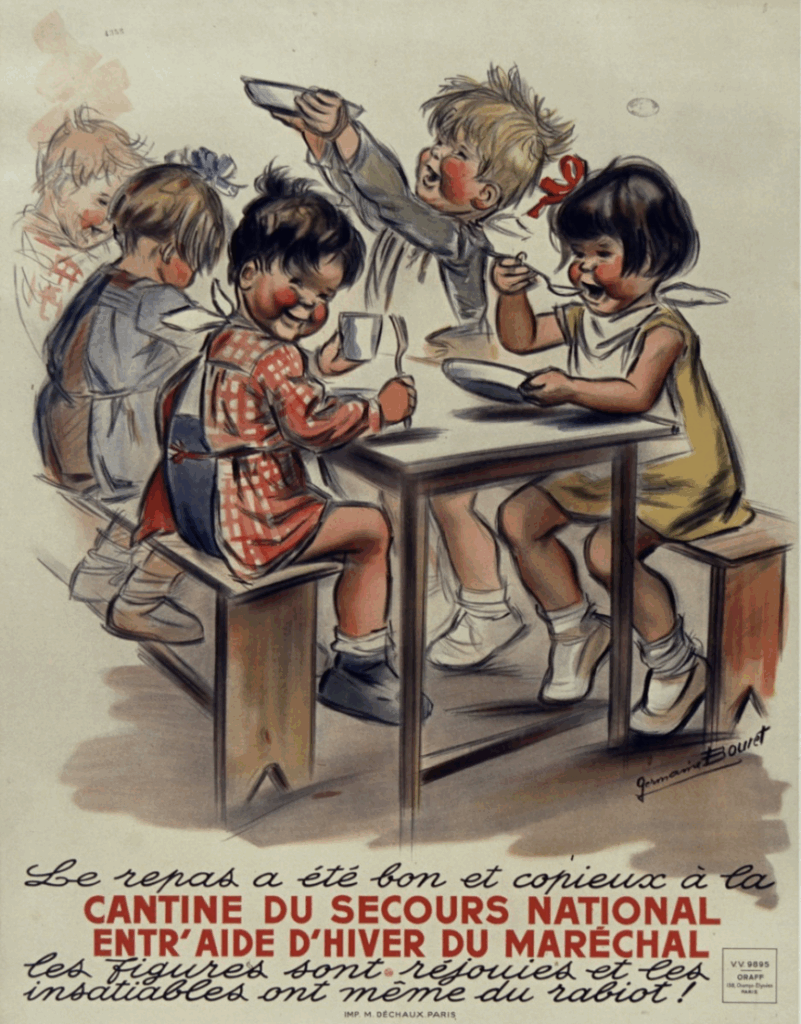

Image : Affiche de l’« Entr’aide d’hiver du Maréchal » (Secours National, 1941), montrant des enfants recevant de l’aide pendant l’hiver. Ces campagnes caritatives tentaient de compenser les souffrances liées au froid et aux pénuries.

Source : Gallica / BnF – Domaine public.

Lien : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9004754h

Conclusion

L’hiver 1941-42 au château du Bourg-Saint-Léonard incarne la dureté de la vie sous l’Occupation : le froid extrême, la faim, le rationnement, mais aussi l’angoisse des bombardements et la solitude. Le journal de Madame de Forceville en garde une trace précieuse, mêlant descriptions factuelles et émotions intimes.

À travers ses mots, c’est toute une époque qui revit : celle d’un pays qui souffre, mais qui résiste avec dignité à la rigueur de la guerre et du climat.